Конфликт хозяйственно-политических пространств США и ЕС в эпоху второго Трампа

Вход

Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы

(Голосов: 11, Рейтинг: 4.82) |

(11 голосов) |

К.э.н., заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, руководитель Отдела страновых исследований и Центра германских исследований ИЕ РАН

В конце 2024 г. – начале 2025 г. активно формировались новые внешние и внутренние условия для хозяйственно-политических штандортов США и Европейского союза, а также входящих в них государственных субъектов (50 штатов и 27 стран). В прошлом году основные события произошли в ноябре (избрание нового старого президента, развал «светофорной» коалиции в ФРГ) и декабре (начало работы нового состава Европейской комиссии, назначение досрочных парламентских выборов в Германии). Принципиально важным стал январь 2025 г. — возвращение в Белый дом Д. Трампа и презентация Брюсселем «Стратегического компаса», подготовленного на основе доклада М. Драги. Обозначенный период ознаменовал начало нового цикла стратегической конфронтации между двумя ключевыми акторами трансатлантического пространства.

Вступив в эпоху второго президентства Дональда Трампа, мир оказался в состоянии геоэкономической и институциональной нестабильности. Евросоюз, до последнего времени пытавшийся удержаться в роли глобального «регулятора» и хранителя мультисторонности, все чаще действует не как стратегический субъект, а как арена, на которой сталкиваются интересы внешних игроков, оказывающие на него существенное давление. И давление это, в первую очередь, исходит со стороны США и Китая. На это накладывается влияние внутренних проблем европейского штандорта. В существующем контексте возможны три сценарных траектории развития событий в Европейском союзе в кратко- и среднесрочной перспективе.

В любом случае трансатлантическое будущее не обещает комфортных условий экономическим и политическим субъектам США и ЕС. Но оно открывает возможности для переосмысления роли европейской части коллективного Запада в глобальном мировом хозяйстве и политике. Нынешнее противостояние по евроатлантическому вектору происходит не столько между государствами, сколько между формирующимися хозяйственными макропространствами и их экономическими моделями, конкурирующими как за основные производственные факторы, так и за глобальное определение норм, стандартов и моделей развития.

В конце 2024 г. – начале 2025 г. активно формировались новые внешние и внутренние условия для хозяйственно-политических штандортов США и Европейского союза, а также входящих в них государственных субъектов (50 штатов и 27 стран). В прошлом году основные события произошли в ноябре (избрание нового старого президента, развал «светофорной» коалиции в ФРГ) и декабре (начало работы нового состава Европейской комиссии, назначение досрочных парламентских выборов в Германии). Принципиально важным стал январь 2025 г. — возвращение в Белый дом Д. Трампа и презентация Брюсселем «Стратегического компаса», подготовленного на основе доклада М. Драги. Обозначенный период ознаменовал начало нового цикла стратегической конфронтации между двумя ключевыми акторами трансатлантического пространства.

Новые реальности хозяйственно-политического ландшафта Евроатлантики

Тарифный маховик: новая старая торговая стратегия США

Ноябрь, декабрь и январь стали новыми вехами и отправными точками эры трансформации хозяйственно-политических отношений между ЕС и США. Ключевые кадровые назначения Вашингтона подтвердили стратегический курс Д. Трампа на переосмысление приоритетов в экономической политике. Показательным стало усиление в ней позиций протекционистского крыла. Одним из самых влиятельных архитекторов такого курса стал действующий советник президента Питер Наварро, открыто критикующий глобализм и выступающий за жесткое перераспределение глобальных цепочек поставок в пользу американской промышленности. Отметим также наследие первого срока Д. Трампа — идеи Ларри Кадлоу и других представителей так называемой «MAGA-интеллигенции», активно продвигавших идею «возврата контроля» над торговыми потоками и реиндустриализации США на основе приоритетов экономического национализма.

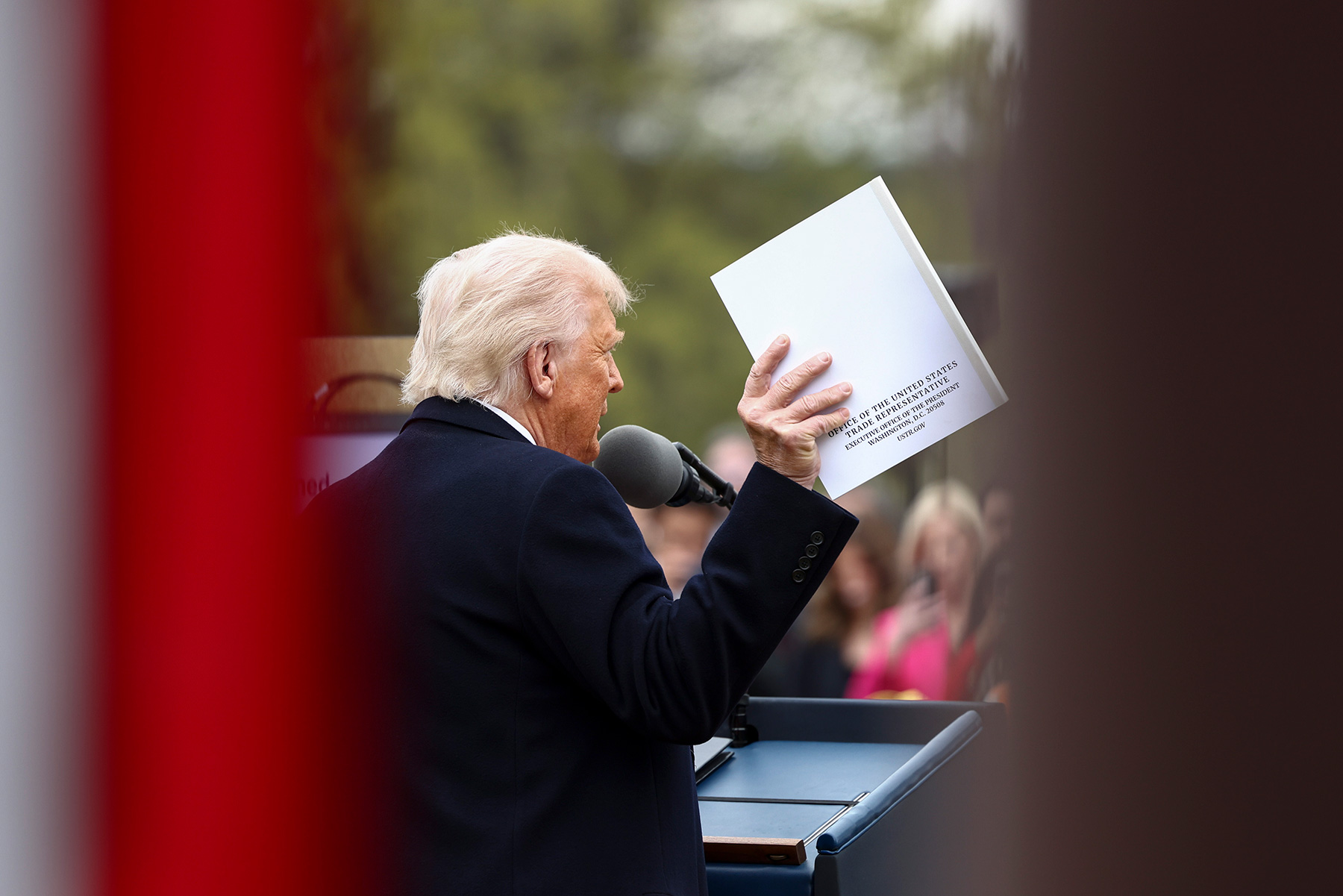

К концу марта Белый дом подготовил стратегию «Reciprocal Tariffs» — режим взаимных тарифов, направленный «на восстановление баланса в международной торговле» и защиту внутреннего производителя. Параллельно Д. Трамп поддержал инициативу «Make America Wealthy Again» (MAWA) — экономическую версию его внешнеполитической программы «America First», но с акцентом на переток капитала и мощностей из ЕС и Китая обратно в США. Эти меры обозначили начало новой фазы тарифной конфронтации, потенциально подрывающей принципы ВТО. Ожидаемо, такой подход вызвал обоснованную тревогу в Брюсселе и других европейских столицах. Она полностью оправдала себя поздним вечером 2 апреля, когда Д. Трамп сделал официальное заявление о начале действия вышеназванной стратегии, презентовав таблицы с зеркальными тарифами. Для ЕС они были обозначены на уровне 20%.

После июльских (2024 г.) выборов в Европейский парламент (ЕП) и формирования органов исполнительной власти Евросоюз во второй половине 2024 г. также вступил в новую фазу институционального цикла. Обновленный состав Европейской комиссии (ЕК) под председательством У. фон дер Ляйен, находясь влиянием центристского блока ЕП, был вынужден сразу реагировать на вызовы со стороны Д. Трампа. Хотя председатель и ее коллеги заранее готовились к ним, поиск адекватных ответов существенно затянулся. Среди основных причин — политическая фрагментация в ЕП, наличие сильных евроскептических фракций и слабая координация между ключевыми столицами ЕС. Все это существенно затруднило формирование единого евроатлантического курса.

Таким образом, в первом квартале 2025 г. оформились контуры новой реальности в Евроатлантике. Их можно обозначить так: конфронтационный, но не разорванный трансатлантический экономический ландшафт. В его рамках институты ЕС пытаются выстроить защитную позицию, а Вашингтон демонстрирует готовность к построенному на протекционизме хозяйственному ревизионизму. Следующий этап евроатлантических отношений будет разворачиваться на полях столкновения экономических интересов, неизбежных конфликтов, где ФРГ играет роль центрального узла Евросоюза.

Германия как эпицентр столкновения моделей рыночного хозяйства

На фоне глобального переформатирования геоэкономических приоритетов Германия оказалась в центре нарастающего противоречия между двумя хозяйственно-политическими подходами: американским неопротекционизмом и европейской моделью «зеленого» трансформационного развития.

В 2023–2024 гг. промышленный сектор Германии продолжил демонстрировать устойчивое снижение, особенно в ключевых отраслях (автомобиле- и машиностроении, химической промышленности и др.) В числе причин — рост энергетических издержек, стоимости электричества, падение внешнего спроса, неопределенность инвестиционного климата. Стратегия «зеленого» перехода, формально поддерживаемая прежними немецкими правительствами, на практике оказалась неконкурентоспособной в условиях глобального перераспределения производственных цепочек [1].

На этом фоне действия Вашингтона, включая введение режима «Reciprocal Tariffs» и продолжение реализации «Inflation Reduction Act», сохраняют для Германии угрозу дальнейшей потери конкурентоспособности ее хозяйственного штандорта. Немецкие компании, прежде всего из автомобильного и машиностроительного секторов, уже оказывались перед выбором: адаптация под привлекательную юрисдикцию американской экономической локации или отказ от нее — соответственно, с потерей доступа к ключевым стимулам и субсидиям. Начиная с 2022 г., ведущие концерны ФРГ (BMW, BASF, Siemens и др.) пересматривают свои инвестиционные приоритеты, последовательно усиливая американское (оно приоритетное) и азиатское (в первую очередь, китайское) направления.

Примерно с этого же времени власти Германии пытаются выработать единую ответную стратегию в отношении своего основного внешнеэкономического партнера. В течение 20-й легислатуры канцлер О. Шольц сохранял осторожную риторику в отношении США, предпочитая «тихую дипломатию» и «взвешенные отношения» с прежним президентом. Но его вице-министр экономики Р. Хабек активно критиковал действия Вашингтона, указывая на риск деиндустриализации Германии. Бывший глава минфина К. Линднер выступал против масштабных субсидий в рамках мер поддержки бизнеса, ссылаясь на необходимость соблюдения бюджетной дисциплины.

Ведущие германские предпринимательские объединения (BDI, DIHK, BDA и др.) в течение 2023–2024 гг. последовательно усиливали давление на «светофорную» коалицию с целью расширения поддержки реального сектора [2]. В экспертных материалах они указывали на «двойное давление» на своих членов — как со стороны американских субсидий, так и господдержки «экспансионизма» китайских компаний. Но конструктивного диалога бизнеса и власти не получилось, что стало одной из причин развала коалиции в начале ноября 2024 г.

Таким образом, экономический лидер (пусть и «больной») Евросоюза в контексте евроатлантического вектора оказался в весьма уязвимом положении. Немецкий штандорт фактически стал превращаться в лабораторию трансатлантического конфликта экономических моделей — американской и европейской, где каждая мера США или ЕС имеет мгновенные последствия для деятельности его хозяйствующих субъектов. Налицо парадокс: немецкие государственные мужья, долгие годы выступавшие за либерализацию торговли и глобальную кооперацию, теперь вынуждены балансировать между сохранением принципов ордолиберализма и необходимостью приспособления к актуальным геополитическим вызовам.

Такая адаптация — это не столько проблема будущего, сколько настоящего. Она обсуждается в рамках продолжающихся коалиционных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ. И вопрос для членов будущего Кабинета министров теперь не в том, реагировать или нет, а в том, в какую сторону и с кем идти. В этой связи для будущего правительства архиважным стало решение прежнего состава бундестага о принятии поправок в Основной закон ФРГ, связанных с реформированием «долгового тормоза» и созданием двух специальных фондов — на инфраструктуру (500 млрд евро) и оборону (400 млрд евро) на 10 лет. Это означает существенное расширение возможностей для различных государственных программ, где каждая из указанных партий пытается «перетянуть одеяло на себя». Естественно, это создает конфликты и напряженности. Но, похоже, характер нынешних коалиционных переговоров в большей степени указывает на вероятное достижение компромисса. Новый курс, скорее всего, будет сочетать акценты на модернизацию штандорта и ответ на внешние вызовы, включая трансформацию глобальных цепочек добавленной стоимости, обусловленной апрельскими инициативами Д. Трампа.

Европейский союз: стратегии адаптации и внутренние разломы

Проект 2025: контуры «Доктрины Трампа»?

Поиск ответов на американскую стратегию промышленного возрождения и протекционизма в Евросоюзе оказался сложным и противоречивым. ЕС вступил в 2025 год с презентацией программы «Компас конкурентоспособности» [3], в которую вошли основные предложения сентябрьского (2024 г.) доклада М. Драги [4]. Стратегический документ содержит общие положения об укреплении промышленного базиса, ускорении цифровой трансформации, расширении использования возобновляемых источников энергии, снижении зависимости Евросоюза от третьих стран в ключевых секторах. В основном это намерения, эффект от которых пока ограничен.

За модернизацию промышленности, включая поддержку «зеленых» и цифровых отраслей, активно выступает Франция. Италия, Испания и Португалия поддерживают этот подход, ссылаясь на уязвимость своих промышленных структур. Германия, Нидерланды, Австрия и страны Северной Европы демонстрируют сдержанность, настаивая на соблюдении Маастрихтских критериев и ограничении новых долговых обязательств.

Э. Макрон рассматривает Францию в качестве гаранта экономического суверенитета ЕС. Он активно поддерживал идею «Buy European Act» и настаивал на создании механизмов, аналогичных американскому IRA (например, предоставление приоритета европейским компаниям в тендерах и распределении субсидий). Вместе с тем в рамках германо-французского тандема есть конфликтный потенциал. Например, Берлин опасается дублирования деятельности структур ЕС и переноса центра тяжести поддержки в пользу южных стран.

Польша, исполнительная власть которой в последние месяцы находится в переходной фазе, демонстрирует готовность поддерживать европейскую солидарность, но одновременно требует создания компенсационных механизмов для восточноевропейских членов ЕС для содействия их индустриальным секторам. Страны Балтии и Чехии акцентируют особое внимание на безопасности и наращивании оборонных расходов, а не на экономической поддержке.

ЕС занимается выстраиванием тарифной и антисубсидиарной политики, направленной на защиту чувствительных секторов собственной экономики (например, производства электромобилей и солнечных панелей). В 2024 г. Еврокомиссия провела несколько расследований и усилила экспортный контроль технологий двойного назначения. Однако в условиях внутренней фрагментации европейского политического пространства эти шаги не всегда пользовались единой поддержкой членов ЕС.

На этом фоне возникает парадоксальная ситуация: стремясь конкурировать с США и Китаем в рамках «геоэкономического треугольника», ЕС, как и раньше, продолжает демонстрировать признаки институциональной перегруженности и политической инерции. Решения, принимаемые на уровне Еврокомиссии, сталкиваются с медленной имплементацией и противодействием на уровне Совета ЕС. Расхождения в национальных интересах (например, между Францией и Германией) тормозят реализацию в том числе уже согласованных мер.

Что касается реакции Брюсселя и ключевых столиц ЕС на решение США о введении зеркальных тарифов, то она была сдержанно-осторожной, но принципиальной. У. фон дер Ляйен, находясь в Самарканде на международном форуме, заявила о «необходимости сохранить правила глобальной торговли», подчеркнув, что Евросоюз «не поддастся на экономический шантаж», но открыт к диалогу. О. Шольц заявил, что «односторонние шаги США подрывают доверие и создают угрозу для мировой экономики». Э. Макрон призвал к «немедленному обсуждению в формате G7», а премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что «ответ должен быть единым, но не эмоциональным». Лидеры подчеркнули, что меры США ставят под сомнение будущее трансатлантического экономического партнерства.

Таким образом, Евросоюз вступил в 2025 год в условиях вынужденной хозяйственно-политической мобилизации, в которой борьба за глобальную конкурентоспособность сопряжена с внутренними бюджетными, институциональными и политическими противоречиями. Будет ли ЕС способен превратить свои программы в реальные рычаги роста — вопрос открытый, особенно на фоне растущего давления со стороны США и Китая.

США: возвращение протекционизма как национальной доктрины

Кризис лидерства в ЕС: новые тенденции и перспективы

С приходом Дональда Трампа к власти в январе 2025 г. экономическая политика Соединенных Штатов окончательно оформилась в жестко протекционистскую парадигму. Ее квинтэссенцией стала вышеупомянутая инициатива «Reciprocal Tariffs», официально представленная новой администрацией как ключевой инструмент «восстановления справедливости» в международной торговле. Ее суть — государства, устанавливающие пошлины на продукцию США выше, чем американские — на их товары, автоматически получают т.н. «зеркальные тарифные барьеры». Эта субъективная логика Д. Трампа и его советников (ошибочно искать в ней здравое экономическое зерно) заменяет принципы и правила ВТО двусторонним и многосторонним давлением на партнеров, прежде всего — государств — членов ЕС и Китая.

Возвращение Питера Наварро и Кевина Хэссета в круг экономических советников президента сопровождалось усилением риторики против ЕС и намеками на скрытый протекционизм, административные барьеры и дискриминацию американских компаний. Одновременно были озвучены угрозы ввести 25-процентные тарифы на импорт автомобилей, фармацевтических препаратов и полупроводников.

Параллельно продвигается доктрина «Make America Wealthy Again» (MAWA), являющаяся экономической основой второго президентского срока Д. Трампа. Она ориентирована на реиндустриализацию США, возврат производств из-за рубежа, усиление внутреннего спроса и автономии в ключевых секторах. Общий объем стимулирующих мер оценивается в 1,5 трлн долларов до 2030 г. Ключевыми направлениями являются аккумуляторная промышленность, микроэлектроника, авиастроение, судостроение и зеленые технологии.

Знак «Made in USA» вновь провозглашен одним из приоритетов экономической стратегии администрации Д. Трампа. Прямые иностранные инвестиции, в том числе из стран ЕС, формально приветствуются, однако предполагают соблюдение жестких условий — в первую очередь, локализацию полного производственного цикла внутри США и соответствие требованиям в части передачи технологий. На этом фоне Конгресс расширил меры поддержки национального производства, включая налоговые льготы, приоритетный доступ к федеральным инфраструктурным тендерам и льготное кредитование для компаний, работающих в стратегических секторах — энергетике, микроэлектронике, судостроении, авиации и «зеленых технологиях».

В феврале 2025 г. в рамках укрепления инвестиционного суверенитета был сформирован Межведомственный комитет по пересмотру инвестиционных соглашений, в чьи задачи входит актуализация условий доступа иностранных инвесторов на американский рынок. В частности, поднимается вопрос об исключении из соглашений положений, допускающих арбитражные иски против США со стороны зарубежных компаний в рамках механизма ISDS (Investor-State Dispute Settlement).

Белый дом с начала 2025 г. последовательно усиливал давление на союзников США, в т.ч. Евросоюз. Д. Трамп четко обозначил свою позицию — «партнеры, которые зарабатывают на нас, создавая у себя профицит и деиндустриализацию у нас, нам больше не нужны».

Хозяйственно-политическая линия американской администрации сопровождается попытками полной ревизии международной торговой архитектуры. США де-факто отказались от участия в механизмах ВТО по урегулированию споров и развивают параллельные торгово-инвестиционные альянсы, преимущественно с отдельными странами глобального Юга — в первую очередь, с Индией, Бразилией, Вьетнамом, Саудовской Аравией, Мексикой. Они пытаются взять на себя роль не гаранта, а архитектора выгодной только им глобальной экономической структуры. В этой модели европейская часть «коллективного» Запада оказывается не партнером, а конкурентом, от которого требуют либо адаптации к «американским правилам», либо выхода из экономических зон американского влияния. Очевидно, что США поставили на карту не только мировое торговое превосходство, но и право задавать правила будущей глобализации.

Европейский ответ: между стратегическим инстинктом и институциональной нерешительностью

Дальше так же? Какой будет внешняя политика Фридриха Мерца

Меры Европейского союза, введенные в ответ на возвращение американского протекционизма, до сих пор носили фрагментарный характер. Хотя лидеры ЕС неоднократно заявляли о необходимости выработки единой экономической и промышленной политики, на практике по-прежнему доминируют национальные интересы, которые обуславливают разногласия по основным вопросам. В полной мере это относится к обсуждению возможных ответных мер на актуальные вышеупомянутые инициативы США (тарифы, MAWA).

На институциональном уровне нынешняя ЕК продолжила работу над созданием механизмов стратегической автономии. Среди обсуждаемых шагов — введение аналогов американской системы приоритетных закупок, формирование фонда суверенных инвестиций, расширение инструментов торговой защиты и активизация антисубсидиарной политики в отношении Китая и США. Однако движение вперед по-прежнему идет с трудом, в том числе по причине отсутствия консенсуса среди «европейских товарищей».

Наиболее активную позицию занимает Э. Макрон, призывающий к формированию полноценного экономического суверенитета и проведению налогово-бюджетных реформ, позволяющих финансировать новую промышленную политику. Франция видит в нынешнем трансатлантическом вызове «окно возможностей» для переформатирования самой модели ЕС «на французский лад».

Германия сохраняет более осторожную позицию. Пока представители немецкой промышленности (особенно автомобильной отрасли) выражают тревогу в связи с американскими тарифами, техническое правительство О. Шольца продолжает дипломатически апеллировать к необходимости избегать торговой войны. Р. Хабек подчеркивает важность сохранения многосторонней торговой системы и роли ВТО (хотя сам Брюссель все чаще пытается действовать в обход этой структуры).

Италия и Испания поддерживают французскую инициативу, но требуют справедливого распределения ресурсов и гибкости в применении фискальных правил. Восточноевропейские страны, прежде всего Польша и Чехия, обеспокоены тем, что индустриальные программы могут привести к централизации ресурсов в руках старых членов ЕС, а национальный протекционизм Парижа и Берлина ограничит их конкурентные шансы и преимущества.

Единой позиции нет в Европейском парламенте, где часть депутатов требует немедленного и жесткого ответа США, включая введение зеркальных тарифов и санкций против американских субсидий. Напомним, что его резолюции не носят обязательный характер и чаще служат сигналом для организации общественного давления, нежели о наличии желания разработать конкретную стратегию.

По состоянию на начало апреля «европейский комплексный ответ» на «второго Трампа» пока только формулируется. Просматриваются некие контуры стратегии, инструменты разрабатываются, но политическая воля Брюсселя для их реализации сталкивается с институциональными барьерами и различиями в экономических моделях стран-членов. На этом фоне усиливается давление со стороны предпринимательских ассоциаций и отраслевых союзов, которые требуют от Брюсселя не деклараций, а конкретных защитных мер и инвестиций.

Очевидно, что ЕС снова оказался на перекрестке между стремлением к стратегической автономии и опасением расколоть единство стран-членов. Результат во многом будет зависеть от способности ключевых столиц, в первую очередь, Парижа и Берлина, находить компромиссные решения, а также от позиции новой Европейской комиссии. В этом отношении скорее уместна скептическая точка зрения.

Китай как третья сила: стратегический баланс и асимметричный ответ

«Единый голос Европы» — голос Мелони?

На фоне экономического противостояния США и ЕС Китай все более отчетливо выстраивается как «третья сила», стремящаяся не столько участвовать в эскалации конфликта, сколько использовать ситуацию для продвижения собственных интересов. В условиях, когда Вашингтон возвращается к открытому протекционизму, а Брюссель колеблется между автономией и трансатлантической лояльностью, Пекин усиливает стратегическую гибкость и проводит асимметричную политику одновременного давления и «искушения/соблазна».

Во внешнеполитической риторике Китая в 2024–2025 гг. усиливается акцент на необходимости многосторонности, реформирования ВТО и недопустимости «новой блоковой логики». Однако за декларациями стоят прагматичные шаги: активизация двусторонних связей с европейскими странами, особенно Германией и Францией, развитие логистической инфраструктуры на евразийском континенте в рамках инициативы «Пояс и путь», новые инвестиционные форматы с южноевропейскими и восточноевропейскими странами.

Показательно, что марте 2024 г. Пекин принимал премьер-министра Баварии, председателя ХСС М. Зедера, в апреле — канцлера О. Шольца, в июне — вице-канцлера Р. Хабека и министра транспорта и цифровизации — Ф. Виссинга, в октябре — баварскую бизнес-делегацию под руководством вице-премьера Г. Айвангера. Визиты сопровождались подписаниями документов о кооперации в области «зеленой» энергетики, автомобилестроения и университетского обмена. Это пример того, как Китай фактически предлагает Европе альтернативную кооперативную модель — без идеологических требований, но с высоким экономическим коэффициентом полезного действия [5].

Пекин также активно реагирует на американские попытки ограничить китайскую торговлю и инвестиции. Ответ включает усиление собственного субсидиарного давления, развитие механизмов экспортного контроля, ограничения на поставки редкоземельных материалов, а также усиление внутренних программ технологической автономии. Тем самым Китай демонстрирует, что способен не только адаптироваться к новой конфигурации, но и влиять на формирование ее параметров.

Особое внимание китайская дипломатия уделяет укреплению связей с глобальным Югом, продвигая образ Пекина как антипода западного доминирования. Это позволяет Китаю позиционировать себя не просто как участника конфликта ЕС — США, но и как «глобального арбитра» и лидера альтернативного пути развития.

Несмотря на попытки Брюсселя усилить антисубсидиарный контроль, Поднебесная продолжила в 2024 г. осуществлять прямые инвестиции в Европу. Китайские инвесторы, вкладывая капиталы в европейскую экономику, демонстрировали готовность к партнерству с местным бизнесом. Отметим, что интересы европейских компаний в кооперации с КНР не всегда совпадают с политической линией Еврокомиссии.

Китай не стремится «подливать масла в огонь» трансатлантического конфликта. Его стратегия — конструктивное встраивание своих интересов в «расщелины отношений» между США и ЕС. Похоже, что Пекин, как и Вашингтон, делает ставку на «разобщенную Европу» и на ее отдельных прагматичных партнеров, особенно в «старых» индустриальных странах ЕС, одновременно стремясь создать позитивный имидж глобального модератора.

В этом контексте подход Пекина можно описать как «очередное китайское предупреждение»: один шаг назад — три вперед, одна уступка — четыре новых условия; вербально — за сотрудничество, конкретными действиями — за пересборку мирового экономического порядка. И в этом у Поднебесной пока достаточно пространства для маневра, особенно на фоне нынешней нерешительности Брюсселя и агрессивной односторонности Вашингтона.

Возможные сценарии и стратегические последствия: Евросоюз между молотом и наковальней

Пекин vs Вашингтон: тарифная дуэль

Вступив в эпоху второго президентства Дональда Трампа, мир оказался в состоянии геоэкономической и институциональной нестабильности. Евросоюз, до последнего времени пытавшийся удержаться в роли глобального «регулятора» и хранителя мультисторонности, все чаще действует не как стратегический субъект, а как арена, на которой сталкиваются интересы внешних игроков, оказывающие на него существенное давление. И давление это, в первую очередь, исходит со стороны США и Китая. На это накладывается влияние внутренних проблем европейского штандорта. В существующем контексте возможны три сценарных траектории развития событий в Европейском союзе в кратко- и среднесрочной перспективе.

Сценарий 1: трансатлантическая мобилизация. Он предполагает, что под влиянием внешнего давления Евросоюз и, в первую очередь, Германия и Франция, решатся на институциональную консолидацию. Возможным триггером может стать новый виток взаимного протекционизма (как следствие введения рецпроцитетных тарифов), угрожающий ключевым экспортерам ЕС. В этом случае вероятна реанимация идеи создания Европейского фонда суверенитета для поддержки промышленных проектов и расширение полномочий Еврокомиссии в сфере индустриальной и торговой политики. Однако для этого нужны конструктивные инициативы со стороны Еврокомиссии и поддержка политического истэблишмента со стороны как минимум 6-7 крупных экономик ЕС, включая Италию, Польшу и Испанию. Основным риском остается возможное усиление центробежных процессов внутри ЕС и ухудшение отношений с США.

Сценарий 2: фрагментированная Европа. Наиболее реалистичной в 2025–2027 гг. может оказаться частичная фрагментации европейского пространства: крупные государства — члены ЕС предпочтут собственную тактику реагирования на внешние вызовы. Германия и Нидерланды сохранят экспортную зависимость от США и Китая, но несколько минимизируют участие в коллективных действиях ЕС. Франция сосредоточится на усилении элементов стратегической автономии, а Италия и восточноевропейские страны предпочтут балансировать между Брюсселем и Вашингтоном. В результате ЕС получит шансы сохранить свои внешние инструменты, но потеряет эффективность в координации деятельности институтов. Инвестиционные стратегии компаний могут стать более национальными, создавая «мозаичную» Европу в экономической политике.

Сценарий 3: стратегическая треугольная архитектура. Брюссель делает ставку на дальнейшую автономизацию в рамках треугольника ЕС — США — КНР. При этом он будет пытаться позиционировать себя как арбитра, способного играть на разногласиях между США и Китаем. Он сможет это сделать, если проведет реформы в бюджетном механизме ЕС, организует мобилизацию индустриального и оборонного потенциала, укрепит цифровой суверенитет. Такой сценарий не исключен при смене политического цикла в ключевых странах ЕС, прежде всего — в Германии и Франции, и появлении нового поколения проевропейских прагматиков. Наверное, для руководства ЕС и его государств-членов это мог бы быть наиболее приемлемый долгосрочный и стратегически выверенный путь. Основная трудность состоит в достижении высокого уровня политической воли и консенсуса в части наполнения его конкретным содержанием.

С точки зрений стратегических последствий геополитической ситуации, определяемой вторым сроком Д. Трампа, можно выделить следующие пункты:

- становится очевидным, что между ЕС и США больше не существует автоматической лояльности: трансатлантические отношения входят в фазу прагматизации и разделения технологических компетенций ее участников;

- Китай будет усиливать свою роль как глобального стабилизатора/модератора, эксплуатируя нерешительность ЕС и политический радикализм США;

- Евросоюз стоит перед необходимостью переоценки своей индустриальной модели, торговой политики и принципов цифрового суверенитета; в противном случае он рискует оказаться экономическим придатком конкурирующих мировых штандортов;

- Германия как системообразующее звено ЕС находится в уникальной позиции: либо возглавить перезапуск европейской экономической архитектуры, либо быть втянутой в конкурентную борьбу США и Китая на условиях ограниченного выбора.

В любом случае трансатлантическое будущее не обещает комфортных условий экономическим и политическим субъектам США и ЕС. Но оно открывает возможности для переосмысления роли европейской части коллективного Запада в глобальном мировом хозяйстве и политике. Нынешнее противостояние по евроатлантическому вектору происходит не столько между государствами, сколько между формирующимися хозяйственными макропространствами и их экономическими моделями, конкурирующими как за основные производственные факторы, так и за глобальное определение норм, стандартов и моделей развития.

1. Белов В.Б., Котов А.В. «Зеленый переход» Германии в условиях трансформации немецкого штандорта // Проблемы национальной стратегии. 2025. № 1 (88). С. 180–199. DOI: 10.52311/2079-3359_2025_1_180

2. Белов В.Б. Штандортный диалог власти и бизнеса в условиях поликризисов в Германии // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2024. № 5. С. 37–50. DOI: 10.15211/vestnikieran520243750

3. A Competitiveness Compass for the EU. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Brussels, 29.1.2025 COM(2025) 30 final. – 26 pp. URL: https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en

4. Белов В.Б. Вызовы для конкурентоспособности германского хозяйственно-политического пространства. Современная Европа, 2024, № 6, с. 79-88. DOI: 10.31857/S020170832406007X

5. Белов В.Б. Отношения ФРГ с КНР: непростое триединство партнерства, конкуренции и соперничества // Актуальные проблемы Европы. 2024. № 4. С. 199-222. DOI: 10.31249/ape/2024.04.11

(Голосов: 11, Рейтинг: 4.82) |

(11 голосов) |

ЕС стоит перед необходимостью сформировать новую политику в отношении транспортной мобильности и сотрудничества с международными партнерами

«Единый голос Европы» — голос Мелони?Позиция «медиатора» в отношениях Вашингтона и Брюсселя полностью соответствовала бы устремлениям Италии и ее премьер-министра

Кризис лидерства в ЕС: новые тенденции и перспективыДля России отсутствие лидера в европейской системе принятия решения — скорее проблема, чем преимущество

Дальше так же? Какой будет внешняя политика Фридриха МерцаИз скучного процесса в череду кризисов и скандалов: во что превратилась немецкая политика перед выборами и какой будет при Ф. Мерце?

Тарифный маховик: новая старая торговая стратегия СШАУ Вашингтона не так много времени для поиска оптимальной формулы международной торговли

Проект 2025: контуры «Доктрины Трампа»?Авторы Проекта 2025 исходят из допущения о том, что у США достаточно национальной мощи для реализации всех планов, а у администрации — времени и политического капитала

Пекин vs Вашингтон: тарифная дуэльСША и Китай вступают в период необратимого и жесткого разъединения экономик